Die Bauart Salzgitter wurde 1944 als Regelbunker für die ölverarbeitende Industrie (vornehmlich Raffinerien und Hydrierwerke) geschaffen. Nach dem zuständigen Generalkommissar für Sonderaufgaben und Sicherung der Treibstoffindustrie, Edmund Geilenberg, wurde

diese Variante auch als “Geilenberg-Bunker” betitelt. Da diese Bunker erst spät im Kriegsverlauf gebaut wurden, waren sie so konzipiert, dass sie schnell errichtbar und

einsatzbereit waren. Vom Grundaufbau her ist der Salzgitter-Bunker ein länglicher Hochbunker, der aus einem Tonnengewölbe mit Eingangsbauten besteht. Auf einer soliden Fundamentplatte von 2-3,75 m

Stärke wurden in definierten Abständen Stahllamellen eingebaut und diese mit Brettern als Verlustverschalung versehen. Als Bewehrung kam die Braunschweiger Bewehrung mit 14mm

Baustahldurchmesser zur Anwendung. Über den so entstehenden Hohlraum wurde eine 2,50 m dicke Betondecke gegossen. Über kubische, ebenfalls bewehrte Eingangsbauwerke an

den Enden der Röhre (bei längeren Salzgitter-Bunkern auch zusätzlich in der Mitte) konnte das Bauwerk durch eine Gasschleuse betreten werden.

Es existieren drei wesentliche Grundtypen, sie sich in Länge und Einsatzzweck unterscheiden:

- eine kurze Variante mit nur einem Eingangsbauwerk

- eine mittlere Baulänge mit zwei Eingangsbauwerken

- eine lange Variante mit drei Eingangsbauwerken

Während die kurze Variante vor allem als Feuerlöschbunker vorgesehen war, also zur Aufbewahrung von Löschgerät der Werksfeuerwehren wie Tragkraftspritzen, Löschkarren

und Schlauchmaterial diente, waren letztere sowohl für die Aufnahme der Belegschaft, als auch z.T. als Befehlsstellen des Werkluftschutzes vorgesehen. In manchen Orten

wurden auch Salzgitter-Bunker zum Schutz der Zivilbevölkerung in den Werkssiedlungen gebaut (Pölitz [Police], Cosel [Kedzierzyn-Kozle], Magdeburg).

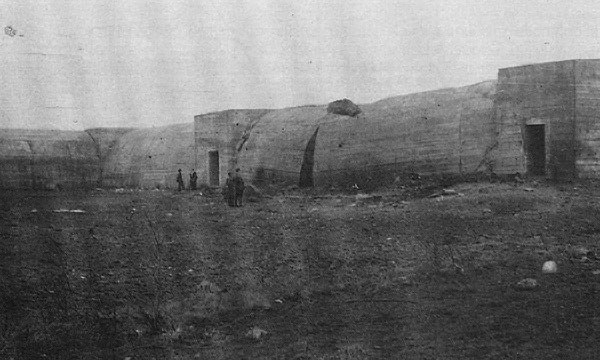

Seltene Varianten sind Salzgitter-Bunker mit zwei parallelen Röhren (Leuna, Schwarzheide) oder winklig angelegte Bauten. Die Ruine eines solchen im Winkel gebauten

Salzgitter-Bunkers findet sich nördlich der Ortschaft Salzgitter-Barum. Dieser wurde wohl für die Belegschaft der unmittelbar nördlich angrenzenden Braunschweiger Stahlwerke

errichtet und nach dem Krieg gesprengt. Die Wucht der Detonation ist heute noch gut an den riesigen Betonbrocken zu erkennen, die die Ruine bilden.

Ein weiterer Salzgitter-Bunker befand sich in der Ortschaft Salzgitter-Immendorf. Dieser wurde nach dem Krieg nicht zerstört und erst vor wenigen Jahren abgerissen. Auch die

Stollen des Werkskrankenhauses der Hütte wurden in einer ähnlichen Bauweise ausgeführt.

Der Name Salzgitter-Bunker könnte daher rühren, dass die für den Bau benötigten Stahlrundbögen in den Reichswerken Hermann Göring in Salzgitter (“Pleiger-Hütte”)

gefertigt wurden. Nahezu alle der über 180 Salzgitter-Bunker im damaligen Reichsgebiet entstanden im zweiten Halbjahr 1944. Am 28. Dezember 1944 wurde mit dem

Runderlass 24/25 des Reichsluftfahrtministeriums die weitere Errichtung von Salzgitter-Bunkern untersagt. Grund dafür war der im Verhältnis zur Zahl der Schutzplätze

zu hohe Baustoffaufwand.

Salzgitter-Bunker bei Barum nach der Sprengung